2401起業media

イベントレポート:消防士から経営者へ。成功体験が導いた起業への第一歩とは?「オープン起業カフェ vol.36」

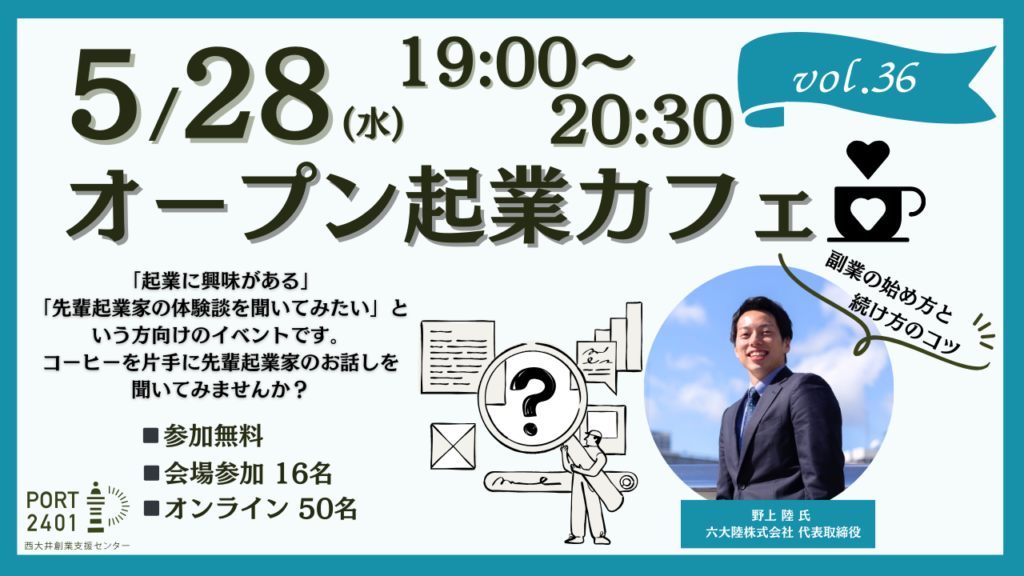

品川区立西大井創業支援センター(PORT2401)で開催している「オープン起業カフェ」。コーヒーを片手に先輩起業家の話を聞ける同イベントは、2025年5月28日で36回目を迎えました。

ご登壇いただいたのは、青森県の消防士から一転し、起業家となった六大陸株式会社 代表取締役の野上陸さん。野上さんは、ご自身の会社だけでなく株式会社Another works 自治体事業責任者、世界No.1完全栄養食「Huel」のアジアマーケター、CAMPFIREキュレーションパートナーと複数の事業を行っており、副業・複業の視点からお話しいただきました。

案内役・聞き役は、PORT2401のセンター長兼チーフコミュニティマネージャーの野田賀一。副業が禁止されている公務員から、起業家時代を経て、現在の複業に至るまでどのように発展していったのか? 当日の様子をお届けします。

〈登壇者プロフィール〉

野上 陸さん

青森県青森市出身で元消防士。辞職後、地方創生事業を起業し、日本一周して各地域で事業を行う。経産省のプログラム「J-StarX」に選定されシリコンバレーへ渡り、海外事業のきっかけを得る。現在は、株式会社Another worksのPublic事業の責任者も担い、複業という新しいキャリアの推進を行っている。複業を通して、地域愛の促進や地域での挑戦の可能性を広げるパラレルプレナー(※)。

※パラレルプレナー・・・・パラレルキャリア×アントレプレナーを掛け合わせた造語。

【案内役】

消防士のオンラインスクールに3000人が参加!

野田:今日は野上陸さんをゲストにお招きしました。簡単にプロフィールをご紹介いただこうと思ったのですが、4つもの肩書きがあるんですよね。それがすごい! まずは、現在関わっている事業について教えていただけますか?

野上:いくつか行っていますが、主には新規事業の立ち上げと言って良いかもしれません。私自身がプレイヤーとなり地域の中で活動することもありますが、プレイヤーを増やすことも行っています。

野田:消防士時代から起業するまでの経緯も教えてください。

野上:起業するつもりはなかったんです。小学3年生からの願いだった消防士になる夢を叶えることができ、今でも天職だったと感じています。でも、私の性格上、もっと外に出たいという気持ちを抑えられなくて……。より広い視野で地域を元気にしたい、日本を盛り上げたい、そんな気持ちを抱くようになりました。

しかし、公務員なので副業はNG。地方創生にシフトしていくために、3年勤めた消防士を辞めて起業することにしました。

野田:素晴らしい志だと思いますが、安定的な職業を辞めるのは勇気が必要だったのではないでしょうか?

野上:そこの不安はあまりなくて。実は起業する前に、ボランティアで消防士のオンラインスクールを開設していました。消防士が好き、自分のやってきたことを活かしたい、誇りを持って消防士を目指してほしい、消防士になりたい人を応援したい、そんな想いで始めたところ、約3000人の生徒が集まりました。

野田:3000人!?

野上:僕も驚いたのですが、ここで「できるぞ!」というマインドになり、起業に対する不安が消えていったのかもしれません。自分の得意なことを活かして行動すると、これだけの人を集めることができるという、ひとつの成功体験を得ることができたんです。

すべては「経験」。日本一周から見えてきたもの

野田:行動力のたまものですね。起業前後で大変だったことも多かったのではないでしょうか?

野上:そうですね。振り返ると2つあって、ひとつはバックオフィス業務。……今でも苦手です(笑)。現在は会計ソフトを使用していますが、開業当時は何もわからない状態で、エクセルを使っていました。横領事件にも遭遇してしまって、だいぶ苦しみましたね。

野田:当時のことはインターネットにも詳しく残っていますので、気になる方はチェックいただけると。それこそ行政の支援やサポートは活用されなかったのですか?

野上:青森にも、PORT2401のように創業支援施設の「AOMORI STARTUP CENTER」があるのですが、知ったのは起業してしばらくしてからでした。当初から知っていれば……(笑)。

野田:そうだったんですね。宣伝するつもりはないんですが、起業したいと思った時には、ぜひPORT2401を活用してもらいたいんですよ。税理士さんや社労士さんにも相談できますから。

起業を前提とした場所というよりも、いつか起業する可能性は誰にでもあるので、漕ぎ出すその前に「まずは、来てほしい」と願っています。

野上:本当にそうですよね。たくさんの人に知ってもらいたいと思います。

野田:ありがとうございます! 起業前後で大変だったこと、もう1つについても教えてください。

野上:はい。消防士を辞めて起業した時に、「どうやって何者でもない自分のファンになってもらうか?」「誰から仕事をもらうのか?」が大変でした。

野田:ここは苦労している人が多そうですね。

野上:アクションを起こすしかないんですよね。消防士を辞めた後、日本一周しながら第一次産業を知ろうと、農家さんと農作物を育てる活動をしていました。知り合いの方やお会いしたい方に直接連絡して、お手伝いをしながら自分にできることを行ってきたんです。ここでたくさんの人と出会ったことが、今の糧になっていると感じています。

僕は、経営難のUSJを復活させたことなどで知られる実業家の森岡毅さんが好きなのですが、森岡さんは経験や体験を大切にされている人。僕自身、地方創生を掲げているのに、青森の現状しか知らないのはどうなのかな? と疑問に思ったんです。そこで47都道府県、全てを自分の目で確かめよう! そんな気持ちで8ヶ月ほど日本中を巡っていました。

野田:まず行動に移せるのが素晴らしいですよね。起業した後に焦りや不安はありませんでしたか? 同じ時期に起業した仲間と比べたり、お金の心配をしたり……。

野上:ありませんでしたね。僕の場合、貯金から逆算して「ここまでは大丈夫」とデットラインを決めていましたし、地方創生ってそもそもお金を生みにくい事業だったので、周りと比べることなく立ち続けること、自分のビジョンを描くこと、これらを意識していました。

あと、どんなことでも因数分解して考えると、意外と異業種の分野でもできちゃうんですよ。「やったことがない」という理由でためらわず、これまでの経験や知恵を組み合わせれば乗り切れる自負もありました。

野田:自己肯定感が高すぎではないですか?(笑)

野上:そうかもしれませんね(笑)。やはり、成功体験があったのは大きいと思います。オンラインスクールで成功できているから、未経験のことでも前へ進んでいけたのかな? と。

野田:何が心の支えになるかはやってみないとわからないですね! 素敵です。

野上:あと「こういう人生にはなりたくない」というのを考えていたこともあります。「〇〇したい」だけじゃなく、「〇〇したくない」を考えておくのもおすすめです。

週末起業から始めてみよう

野田:なるほど! ターゲットを決める時に「こういう人をお客さんにしない」と決めることも大事だと聞いたことがあります。思考の切り替え、視点を変えるのも大切ですよね。続いて、副業や複業のメリットについてお伺いできますか?

野上:これも2つあると思っています。まずお伝えしたいのは、副業・複業先のアセットだから出会える人が出てくるメリットです。プレイヤーとして関わっているだけでは出会えなかった方々とお話しできたり、海外とのつながりができたり、自分の知らない世界へと連れ出してくれます。

もうひとつも似ているのですが、会社や経営のあり方を吸収できるというメリットです。副業や複業を進めていくことでいろんな会社と出合えます。「こんな仕組みを取り入れているのか」「こんな働き方もできるのか」と、自分の組織づくりに反映できるのはメリットではないでしょうか。

野田:お手本が見つかる感覚でしょうか?

野上:はい。複業も「やってみたい」と思っているのなら、週末起業からスタートするのが良いと思いますね。例えば、平日は都内で働いて、週末は地方で暮らしながら地方創生のサポートをする。そういうなかから成功体験ができれば、起業への勢いがつく方もいらっしゃるのではないかな? と。

また、いきなりの起業はリスクも伴います。会社のアセットを活用する方法や、社内ベンチャーとして発展させるケースもあるので、「やってみたい気持ち」を周りに伝えて行動してみる。それだけでも、大きな一歩になると思います。

野田:とても濃いお話を伺えたのですが、最後に、野上さんの野望を伺えますか?

野上:私は地域創生を軸に起業していますので、地方で働きたいと考えている全国の人たちが好きなように働けて、二拠点・多拠点で活動できて、日本に暮らす人々が「日本に生まれてよかった」と思える社会をつくることです。

政治家になるとかではなく(笑)、自分の好きな地域・地元・好きなことに自信を持って取り組める世の中にしていきたいですね。

野田:どう生きるか、何をしたいか、自分自身の問いにもつながる答えをいただきました。今日はありがとうございました!

野上:こちらこそ、ありがとうございました。

野上さんの行動力、そして周囲を巻き込んでいくパワーに感銘を受ける方も多くいらっしゃっいました。トークセッション後も活発に質疑応答が飛び交い、参加者さんの起業への一歩を後押しする「オープン起業カフェ」となったと言えるでしょう。

PORT2401は、「起業を0.5歩でも前に進めるためのキッカケの場」として今後もさまざまなイベントを行っていきます。ぜひお気軽にご参加ください。