2401起業media

イベントレポート:買う人・売る人を行き来する「ビジネススケッチ道場」

「売りたいものはある。でも、誰にどう届ければいいのか――」

そんなお悩みを抱えるビジネスパーソンや、これから起業を考えている人にぴったりなセミナーが、2025年7月8日、品川区立西大井創業支援センター(PORT2401)で開催されました。

講師は、同センターのインキュベーションマネージャーで、中小企業診断士の渋屋隆一さん。この日は「とにかくワークをたくさんやります」とのことで、渋屋さんからの問いとじっくり向き合う時間となりました。当日の様子をお届けします。

〈登壇者プロフィール〉

渋屋隆一さん

1975年生まれ、神奈川県出身。中小企業診断士・情報処理技術者(ITストラテジスト、セキュリティなど)。IT企業2社にて、ITエンジニア・プロジェクトマネジメントに従事後、マーケティング・商品企画を担当。2015年にスモールスタートコンサルティングを創業。

管理職として9年間、5~30名のチームマネジメントを通して苦労した経験をもとに、コンサルティング・企業研修を行う。専門領域にとらわれず、経営・事業が良くなるよう、本質的・俯瞰的に支援することを心掛けています。

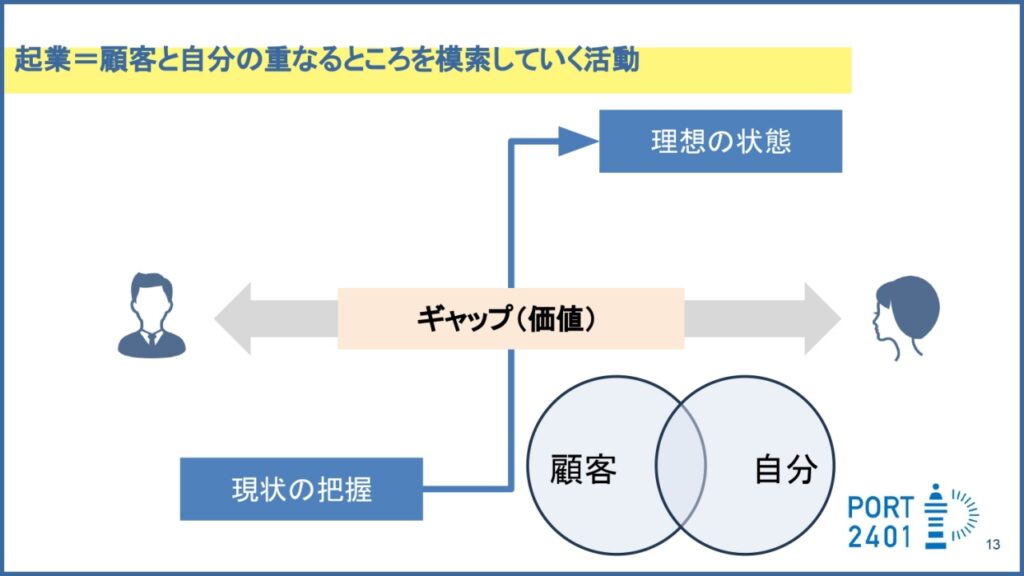

ビジネスの基本は「課題解決」 現実と理想のギャップを埋めよう

今回は、これから起業を考えている方から、商品・サービスが売れないと悩んでいる方までを対象に、「ビジネスにおける理想と現実のギャップを、どうしたら埋めることができるのか?」を探ります。

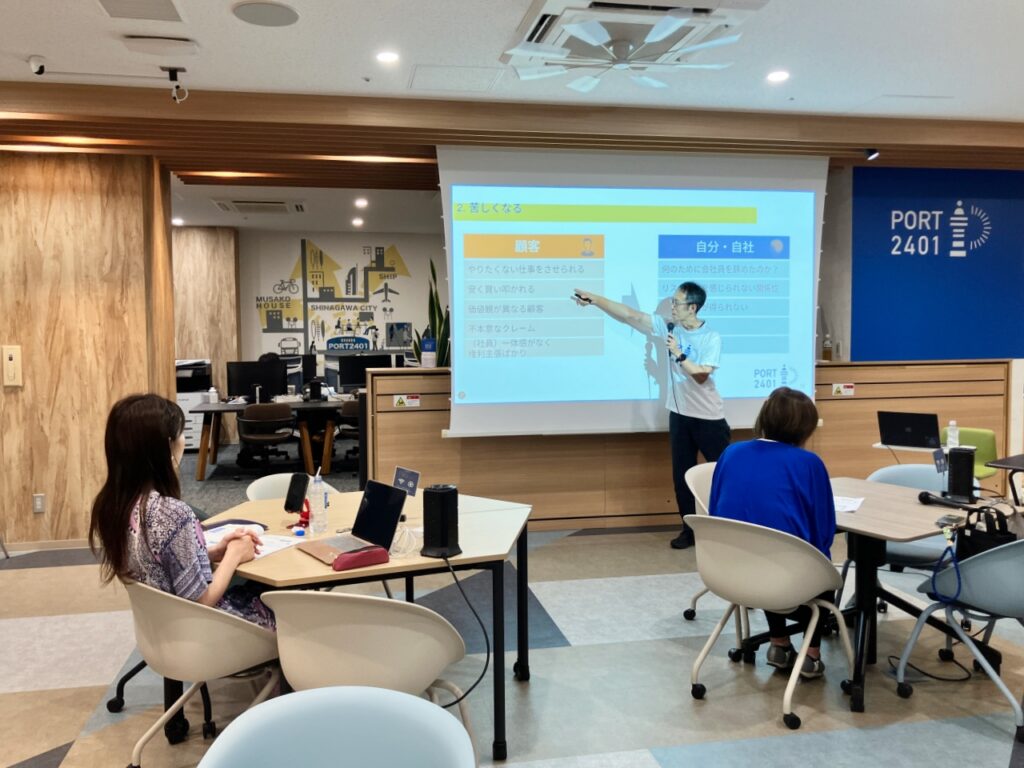

あらゆるビジネスがこの世の中には存在していますが、全ての商品・サービスは顧客の課題を解決するもの。顧客のニーズを無視することはできません。かといって、顧客のことばかりを考えていると経営者が苦しくなる。顧客と自分(経営者)が重なる部分を模索し続けることが大切です。

今までさまざまな業種や事業のコンサルティングを行ってきましたが、うまく軌道に乗せている経営者たちは日々、顧客に提供する価値と自分がやりたいことの価値を模索し続けています。市場も顧客も、自分自身も変わっていくので、一度決めて終わりにするものではないんです。

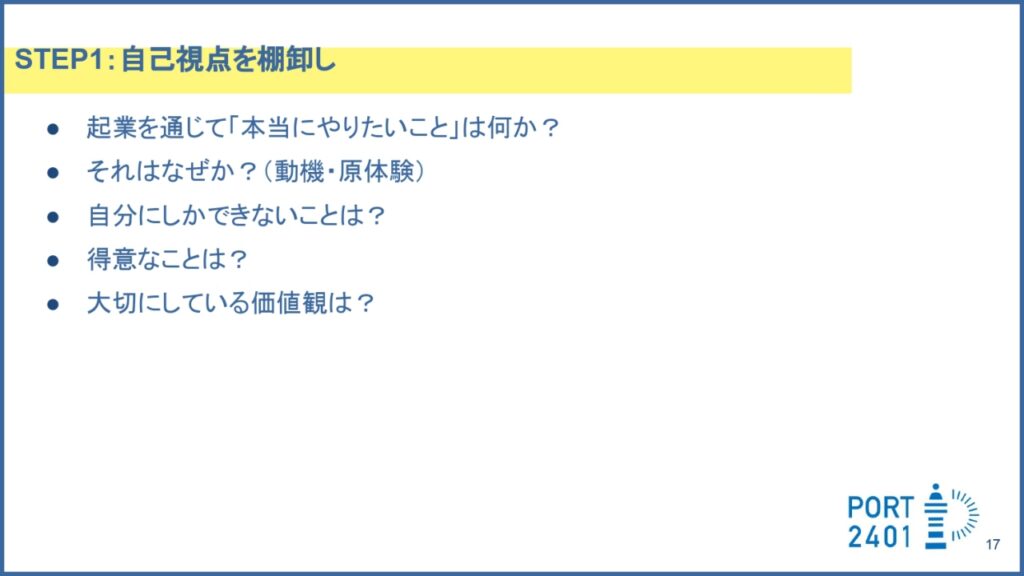

STEP1:まずは「自己視点」を棚卸しする

ここからは、STEP1から3まで3つのワークに取り組んでいきます。

最初に考えてほしいのは「顧客視点」よりも「自己視点」です。

一番大切なことは「自己視点の棚卸し」。ビジネスでは顧客視点から考えたくなりますが、自分がどうしたいのか? 何をやりたいのか? どんな価値観を大切にしていきたいのか? 起業やビジネスを始めるにあたって、まずはご自身の声を聞くことが大切です。

上記のスライドに書いた“自分にしかできないこと”とは、自分が得意と感じるものや特徴を活かせることでOKです。

例えば、あなたと同じ商品・サービスを提供していて、あなたよりも高いスキルを持っているAさんがいたとしましょう。競合がいたとしても、あなたが得意なことであれば楽しんで続けられる仕事もあります。起業家や経営者に話を聞くと、スキルの高さよりも継続できることを価値と感じている人が多くいらっしゃるので、偏差値やスキルの高さだけではない部分も大切にしていただきたいですね。

私自身も今年で創業11年目を迎えますが、始めたての時はITエンジニア・マーケティングの経験を活用していませんでした。最初は「IT」の看板も掲げていなかったんです。

というのも、サラリーマン時代は毎日のようにITの最新技術に触れていたので、ちょっと疲れてしまったんですよね(笑)。違う領域でもできることがある! と独立したのですが、結果的に私の周りにはIT企業のお客さんがたくさん集まってきました。創業時に自分の専門領域はこれだ! と決めつける必要はないので、思いついたことをどんどん書き出してみてください。

STEP2:「顧客視点」を5つのステップで考える

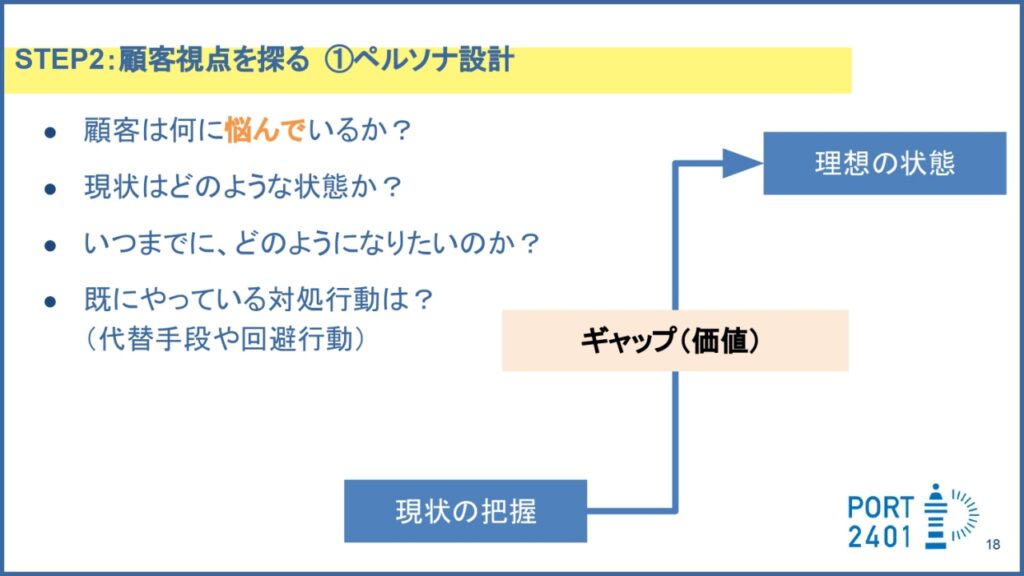

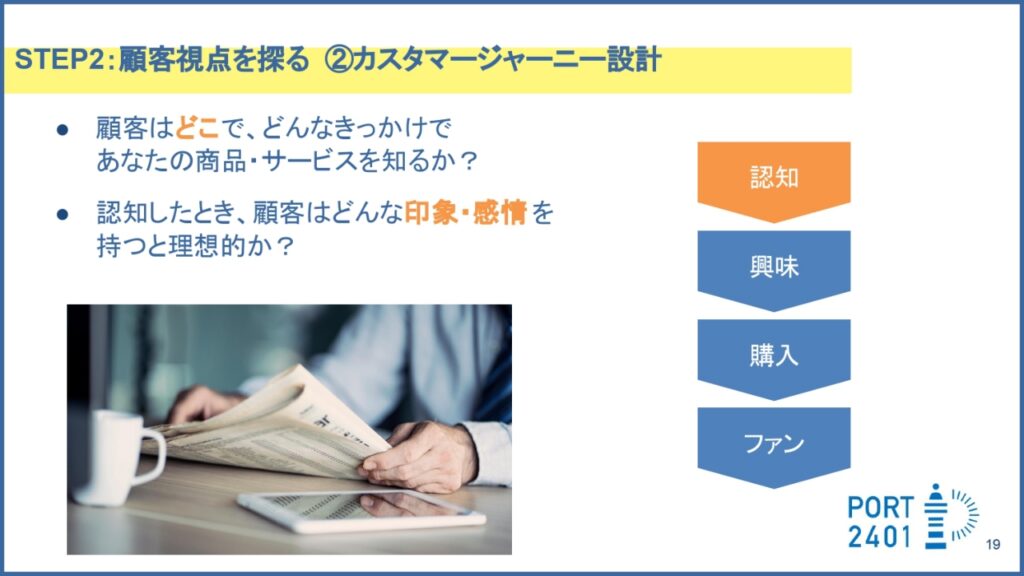

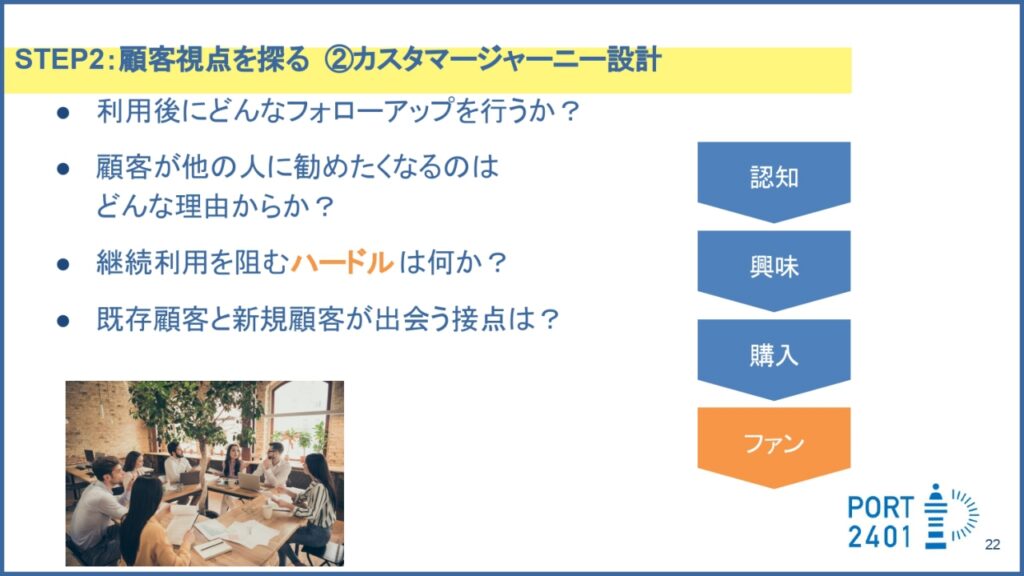

続いては「顧客視点」を書き出すワークです。まずペルソナを設計し、その後にカスタマージャーニーの4つのステップ「認知」→「興味」→「購入」→「ファン」の流れで考えてみましょう。

商品・サービスが決まっている方のなかには、ペルソナを定義するのが難しいと感じる人もいるでしょう。その時は、具体的に商品やサービスを提供したい知り合いの方を思い浮かべてみてください。

自分自身がペルソナに該当する人もいるでしょう。

「顧客はどこで、どんなきっかけであなたの商品・サービスを知るか」という問いですが、例えば実店舗を経営するのであれば、町という起点が必要になります。ウェブサービスの場合は、多数あるSNSのどれかが中心になるかもしれません。顧客はどういう状態で商品・サービスを探すのか? その視点を大事に考えてみてください。

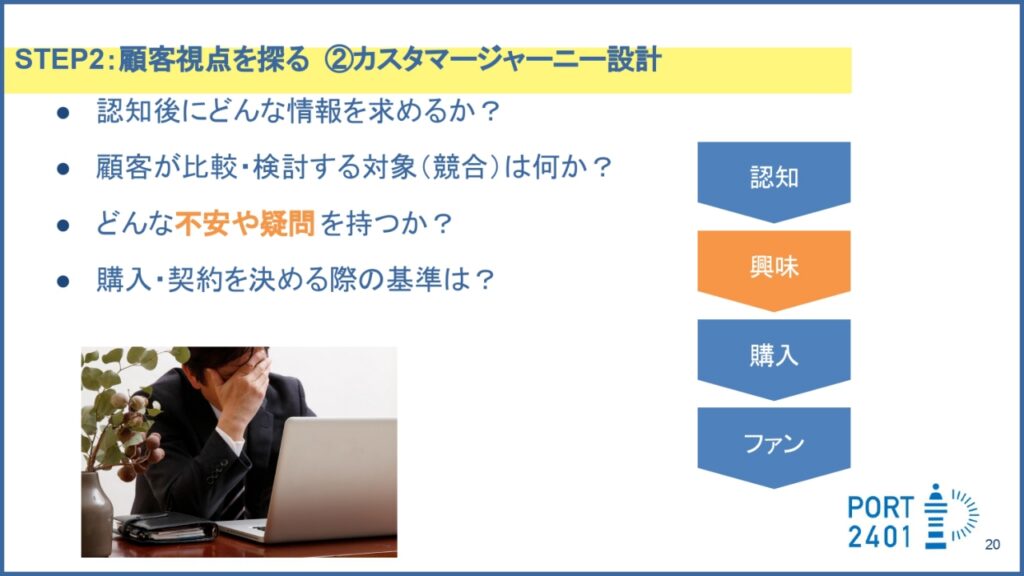

4つめの問いにある“基準”は、商品・サービスによって変わってくる部分です。例えば、新しいサウナ施設を作りたい場合、地域に根ざした銭湯のような空間にするのか、全国から人が集まるような空間にするのか、その基準がズレていると、認知されても興味につなげることは難しい。顧客が購入や契約をイメージする基準は、ある程度定めておくことが大切です。

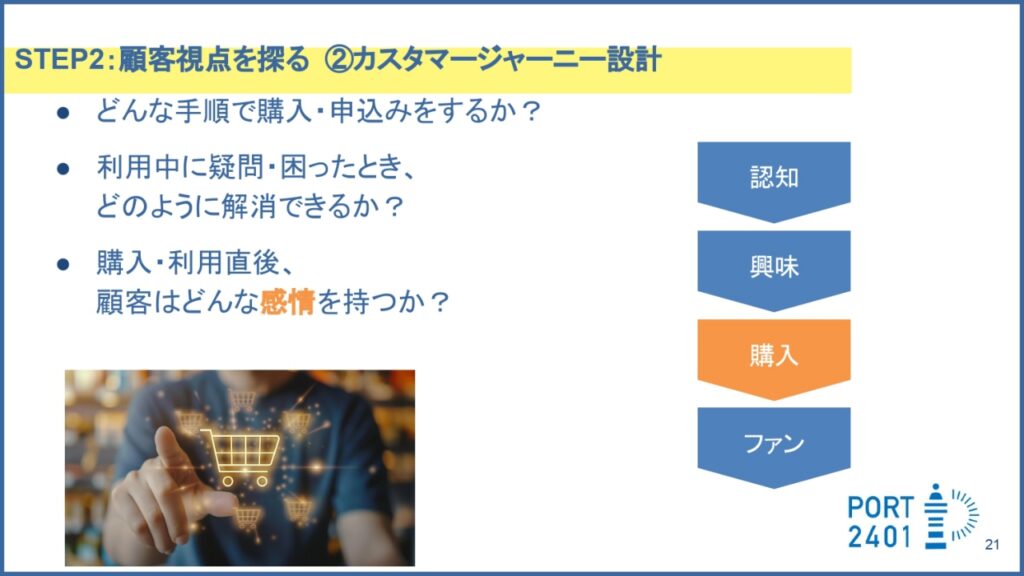

一言に“購入”といっても、店舗販売やネット通販などさまざまな手法があります。ソフトウェアの場合も、問い合わせをどのように受け付けるか決めておくことが重要です。他にも、美容院やサブスクリプションのように定期的に使う場合は、リピートしやすい仕組みを想定しておく必要がありますね。

ビジネスの場合、一度購入して終わり! とはなりません。顧客に購入いただいた後も課題は出てきます。すでに商品・サービスを販売されている方のなかで見逃しがちなのが、「既存顧客と新規顧客が出会う接点は?」という問いです。これはコミュニティに関わる部分。どのように接点を作るかは、工夫しがいがあるでしょう。

ちなみに、すでにビジネスを展開している方や、これからスモールビジネスや属人性が高いビジネスを行う方の場合は、「ファン」→「購入」→「興味」→「認知」の下流から考えていくことが鉄則。

これは、「ファン」から作っていくほうが効率がいいからです。

例えば、喫茶店を経営したいのなら、ファンとのコミュニティを大切にするために「一見さんお断り」でもOK。むしろそのほうが話題になる可能性だってあります。

大企業が新しいビジネスを始める場合は“上流”である「認知」から考えていくことが一般的ですね。ただ例外なのは急成長を狙うスタートアップ。4つを同時に行っていく必要があるので、守りつつ攻めることが大事になってきますよ。

STEP3:自分と顧客の接点を常に考える

最後は「自分と顧客の接点を探る」です。STEP3についてはこれから事業を始める方もすでに始めている方も、常に考えてほしい部分です。

上記のスライドに書いたなかでも、“顧客が一番困っている瞬間”は、特に大事に考えてほしいです。あなたの商品・サービスを24時間365日のどのタイミングで必要とするのか?毎日・毎時間必要な商品・サービスは、ほとんどないはずですから。

問いにある「一言で伝える」のが難しい、書けない場合は、顧客やテストユーザーに聞いてみるのがよいでしょう。

人脈がゼロで起業する人は、ほとんどいませんよね。家族や友だち、仲間がいるはず。彼らから感想や意見をもらいながら、調整することも大切です。

事業を進めていけば、市場や顧客の状態、そして、あなた自身も変化していくはず。「ここで決めたから」としがみつくのではなく、このワークで頭の中を可視化・言語化することで、行動に移すきっかけになってもらえたらいいと思っています。この通りに進むのが正解ではないですし、最初に考えた「自己視点」は犠牲にしないように。せっかくの起業なのだから、自分の意思は大切にしてください。

繰り返しワークをすることで、よりよい事業へと成長させよう

創業初期の渋屋さんは、「STEP3:自分と顧客の接点を探る」を考えるだけの時間を取っていたそうです。最近は、AIに問いを投げかけてもらい、フィードバックする時間を持っているとのこと。

起業に失敗はつきもの。そこで諦めてしまうのではなく、常に自分に問いを立て、考えを棚卸ししていくことで、次のステージへと進んでいく原動力が磨かれていくはずです。渋屋さんとともに行ったワークを繰り返していきながら、起業に向けて進んでいきましょう。

PORT2401では、講義だけでなく、たっぷりとワークを行えるよう、さまざまなイベントを企画しています。ぜひお気軽にご参加ください。